当拜仁慕尼黑在世俱杯以 10-0 的比分碾碎奥克兰城时,这个夸张的数字不仅是竞技实力的悬殊体现,更像一把手术刀,剖开了足球世界最讳莫如深的病灶 —— 那些在道德高地上挥舞的伪善旗帜,以及深植于落后足球基因中的溃烂根源。

一、竞技本质与伪善的撕裂

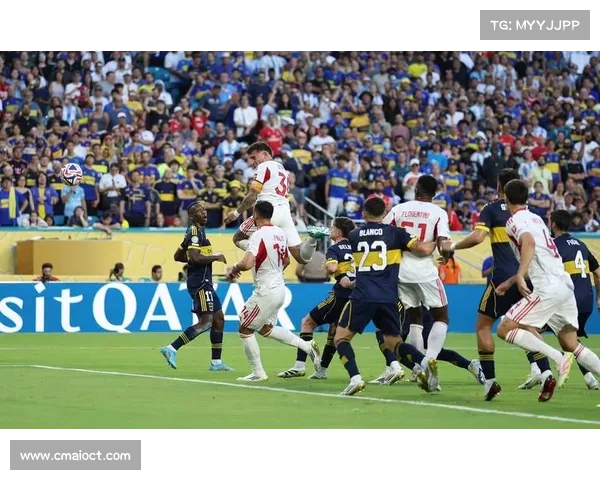

这场比赛的本质是纯粹的实力碾压:世界排名第 4 的拜仁与第 4928 位的奥克兰城之间,横亘着 4924 位的鸿沟。当拜仁球员以职业精神将比分保持到终场,却遭到 "冷酷无情" 的指责时,这种双重标准暴露了足球世界的虚伪性。当年欧冠赛场上,拜仁 8-2 大胜巴萨,世人盛赞其 "钢铁洪流";如今面对半职业球队奥克兰城,全力以赴却成了 "冷血" 标签。这种标准的自由切换,恰似中国足坛 "人情足球" 的缩影 —— 当胜负可以用金钱操控,当资格沦为权钱交易的商品,真实的竞技精神早已被阉割。

米兰体育二、腐败土壤中的基因畸变

中国足球的落后,早已不是单纯的技战术问题。李铁从球员时期贿买位置,到执教时用金钱打造 "冲超神话",甚至将国脚资格明码标价;陈戍源在足协主席任上,将办公室变为权钱交易所,导致联赛秩序崩坏、俱乐部成片破产。这些案例揭示了一个残酷现实:在权力寻租和假球病毒的侵蚀下,足球的灵魂已被抽空,异化为巨型交易场。当奥克兰城门将特雷西为参赛自掏腰包,兼职兽医的他在球场上却要承受职业球员的强度时,这种对比更凸显了中国足球基因中 "金钱至上" 的畸形生态。

三、青训荒漠中的致命断层

落后的根源,更深植于青训体系的溃烂。中国 U17 球员年均正式比赛场次不足日本的 1/3,60% 的比赛强度低于亚洲标准,导致球员在高压对抗下专注力和执行力断崖式下滑。基层教练收入微薄、晋升通道狭窄,甚至出现 "踢人战术" 和 "吃拿卡要" 的乱象,进一步扼杀了足球苗子的成长空间。正如杨旭所言,中国青训学成了 "四不像":3-12 岁缺乏日本式的精细技术培养,12-18 岁又缺失欧洲式的高强度对抗训练,最终导致成年球员在高压下全面失能。

四、破局之路:正视病灶方能重生

面对 10-0 的比分,与其挥舞道德棍棒,不如直面自身问题。日本通过 "以赛代练" 模式,让 U17 球员年均参与 100 + 场高强度对抗,其中 30% 为跨国交流赛,锻造出适应现代足球节奏的球员。沙特则通过高原特训提升球员体能阈值,而中国教练组却在明知高原场地的情况下坚持平原训练,暴露了科学化训练的缺失。温州龙湾等地已开始探索改革,通过专项经费、青训基地建设和教练员激励机制,试图破解 "卡脖子" 难题。

真正的尊重,从来不是靠 "熔断八球" 的温情规则维系的体面泡沫,而是在公平竞技中磨砺出的硬核实力。当拜仁的 10-0 刺痛某些人的神经时,那正是真实体育精神对腐朽与矫饰的审判。唯有剜去腐败的毒瘤,重构青训体系,让足球回归纯粹的竞技本质,中国足球才能在基因层面完成蜕变,真正赢得属于自己的尊严。